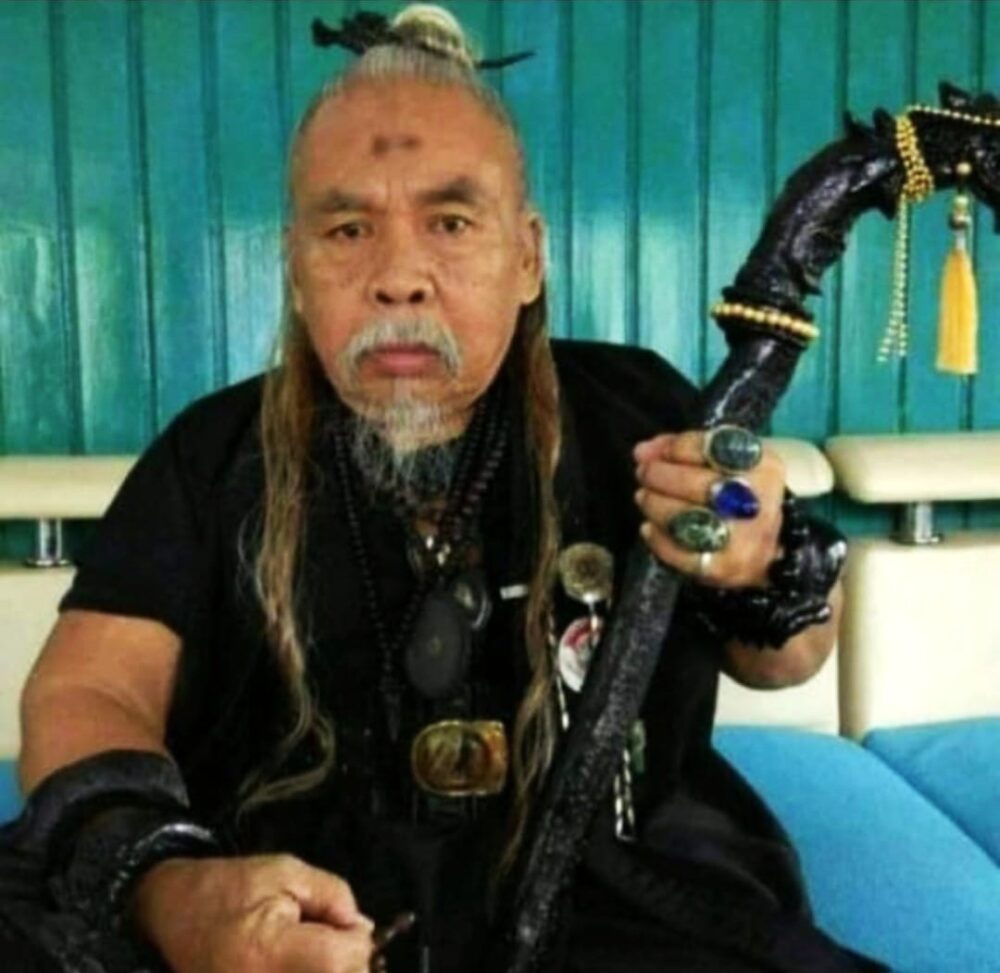

Di balik hening lembah dan rimbun hutan Garut Selatan, Jawa Barat, masyarakat setempat masih kerap menyebut satu nama dengan penuh hormat: Ki Gelung. Ia bukan bangsawan, bukan tokoh pemerintah, dan bukan pula guru silat yang memiliki padepokan besar. Namun namanya hidup sebagai legenda—pendekar yang tidak hanya kuat secara lahiriah, tetapi juga halus dalam olah rasa, hingga mampu membaca niat lawan sebelum gerak tubuhnya terlihat.

Sosok Ki Gelung adalah cermin dari bagaimana budaya penca silat Sunda melahirkan figur-figur yang ditempa bukan oleh gemerlap panggung, melainkan oleh sunyi alam, kerasnya hidup, dan keluhuran nilai leluhur.

Untuk memahami Ki Gelung, kita perlu menengok akar persilatan Sunda yang menjadi fondasi perjalanan hidupnya. Di tatar Priangan dan Banten, penca silat tidak sekadar bela diri; ia adalah jalan hidup. Di Bale-bale bambu, ruang terbuka, hingga tengah sawah, para guru melatih bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kesabaran, adab, dan kecerdasan batin.

Hayat Syahida– yang akrab disapa AA–keponakan dari Ki Gelung, mengatakan, bahwa di tatar sunda terdapat tiga aliran besar silat.

“Ke-tiga aliran besar silat Sunda—Cimande, Cikalong, dan Syahbandar—menjadi poros perkembangan ilmu-ilmu persilatan yang kemudian menyebar hingga pelosok Garut Selatan,”kata AA, di padepokannya, Badai Sagara, Garut, Rabu (19/11/2025).

Cimande, kata AA, dikenal sebagai aliran tertua, induk dari banyak aliran lain. Cikalong muncul dari perenungan dalam, mengandalkan keluwesan dan kecerdikan membaca arah gerak. Syahbandar datang dari Pagaruyung, membawa pengaruh Minangkabau ke tanah Sunda.

Ajaran-ajaran ini menyatu dalam tanah Priangan seperti sungai-sungai kecil yang akhirnya mengalir menjadi satu sumber: olah rasa, kemampuan inti pesilat untuk membaca niat, tekanan, dan energi lawan.

Tokoh paling sentral dalam sejarah besar ini adalah Abah Khaer, leluhur silat Cimande. Ia adalah figur yang sederhana namun disegani, hidup pada abad ke-17—diperkirakan masa yang sejaman dengan Perang Diponegoro.

Ajaran beliau menekankan religiusitas, etika, dan pengendalian diri. Cimande bukan sekadar jurus, tetapi laku hidup: menghormati guru, menjaga lisan, tidak menyalahgunakan ilmu, dan menegakkan kebajikan.

Setelah wafatnya, Abah Khaer tidak mewariskan ilmunya kepada anak kandung, melainkan menitipkan ilmu Cimande kepada Bah Rangga Wulung—seorang santri saleh yang berkelana dari pesantren ke pesantren. Dari titipan inilah lahir “talek”, serangkaian janji moral bagi para murid: menjaga adab, mengendalikan diri, dan memurnikan niat sebelum memulai latihan.

Pakem Cimande inilah yang menyebar ke seluruh Priangan, dari Bogor hingga Garut Selatan, dan kelak memengaruhi cara Ki Gelung memandang silat serta kehidupan.

Tanah Sunyi Garut Selatan dan Lahirnya Pendekar Rasa

Garut Selatan adalah wilayah yang dikelilingi pegunungan dan hutan: dari Cilawu, Bayongbong, Cisompet, hingga Pakenjeng. Di tengah dingin kabut pagi dan gemuruh sungai yang membelah tebing-tebing terjal, budaya penca silat tumbuh menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakatnya.

Di sinilah Ki Gelung menghabiskan masa mudanya. Nama “Gelung” sendiri memiliki dua versi. Ada yang mengatakan berasal dari kebiasaannya menggulung rambut panjangnya ketika masih muda. Namun sebagian tetua percaya nama itu lahir dari istilah “gelungan tenaga”—kemampuan luar biasa Ki Gelung membaca arah tekanan dan energi lawan.

Apa pun asal-usulnya, satu hal yang disepakati: Ki Gelung memiliki olah rasa paling halus di masanya.

Ki Gelung muda dikenal sebagai sosok yang terus menimba ilmu dari banyak sumber. Ia belajar dari murid-murid tua dari aliran Cimande yang singgah saat saat mengelana; belajar pada guru Panglipur dari Cisompet yang mengasah keluwesan geraknya; dan belajar dari pendekar Maenpo Plered yang pernah bekerja sebagai buruh perkebunan di Garut Selatan; serta belajar dari seorang sesepuh kasepuhan yang mengajarkan ilmu pernapasan serta gerak karuhun.

Namun Ki Gelung tidak berganti-ganti aliran untuk mengumpulkan banyak jurus. Ia meneliti setiap gerakan, merasakan energinya, dan menyatukannya dalam tubuh dan batinnya. Dari banyak aliran itu, ia justru melahirkan gaya khasnya sendiri—gerakan yang cepat namun senyap, lembut namun mematikan, dan sepenuhnya bertumpu pada intuisi.

Warga Garut Selatan mengenangnya dengan satu ungkapan: “Ki Gelung téh henteu ngalawan ku tanaga, tapi ku rasa.” Ki Gelung bertarung bukan dengan tenaga, tetapi dengan rasa.

Ilmu Ngahiang: Antara Teknik, Bayangan, dan Mitologi

Salah satu cerita yang paling dikenang adalah kemampuan Ki Gelung melakukan “ngahiang” atau menghilang dari pandangan lawan. Para tetua meyakini bahwa ini bukan ilmu gaib, melainkan hasil penguasaan teknik pernapasan, pengaturan pusat gravitasi, serta permainan bayangan dalam gelap.

Ada kisah tentang serangan perampok ke sebuah kampung di kawasan Cisompet. Warga menyebut Ki Gelung menghadang tanpa suara. Beberapa pemuda kampung yang mencoba mengikuti dari jauh mengatakan bahwa mereka tidak melihat tubuh Ki Gelung bergerak sama sekali—yang terlihat hanya bayangan samar dan suara ringan, sementara para perampok berjatuhan satu per satu. Dari cerita inilah, nama Ki Gelung menyebar dari kampung ke kampung.

Berbeda dari banyak pendekar yang mendirikan perguruan besar, Ki Gelung lebih memilih mendidik murid dalam jumlah terbatas. Baginya, ilmu bukan untuk dipamerkan, tetapi dijaga agar tidak jatuh pada orang yang salah.

Ia terkenal sering berkata kepada muridnya: “Lamun leungeun geus kuat, kudu leuwih kuat haté.” Jika tanganmu sudah kuat, maka hati harus lebih kuat. Ki Gelung mengajarkan bahwa kekuatan tanpa akhlak hanya akan membawa kehancuran. Karena itu, sebelum menaikkan ilmu seseorang, Ki Gelung selalu menguji adabnya terlebih dahulu.

Ajaran Ki Gelung akhirnya tidak berhenti pada dunia persilatan. Nilai-nilainya meresap dalam tata kelola adat di berbagai kampung dan kasepuhan, terutama di Banten Kidul dan Priangan bagian selatan. Tiga prinsip yang sering dikaitkan dengannya antara lain:Hormat ka Nu Maha Kawasa – hidup harus berdasarkan kesadaran bahwa manusia bukan pusat semesta; Mipit kudu amit, ngala kudu ménta – apa pun yang diambil dari alam harus melalui izin moral dan adat; dan Ulah pegat tina karuhun – manusia boleh berjalan jauh, tetapi tidak boleh putus dari nilai leluhur. Filosofi ini hidup hingga kini dalam tradisi masyarakat Garut Selatan, bahkan hingga ke Banten Kidul.

Kini, di usia memasuki senja — Ki Gelung –memilih menetap di sebuah lembah sunyi, di pedalaman Garut. Jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kampung besar. Di lembah itu, ia sering menerima tamu yang ingin belajar silat, meminta nasihat, atau sekadar mencari ketengan hidup, melalui “olah rasa”. —(red)